ワインを通じた食文化を発信する雑誌『WINE WHAT(ワインワット)』(発行:INSTYLE PUBLISHING)が、着々と存在感を高めている。2014年7月に創刊した『WINE WHAT』は、雑誌を主軸にイベントやデジタルなどさまざまな手法でファンを獲得し、“ワインがきっかけで豊かになる人生”を提案している。『WINE WHAT』の発行人としてその陣頭指揮を執るのが鈴木文彦氏だ。フランスで社会思想や哲学を学び、その知識や経験を『WINE WHAT』に存分に注いでいる。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、ワインとともに語らう機会が失われつつある今、「この状況にどう向き合っていくべきか、そのことをずっと考えている」と鈴木氏は語る。『WINE WHAT』が辿ってきたこれまでの軌跡とコロナ禍における食文化のこれからについて、鈴木氏に話を聞いた。

SEVENTIE TWO(以下、ST):『WINE WHAT』に加わったのが2016年末ですね。これまでの4年間でどのようなことを手掛けられましたか?

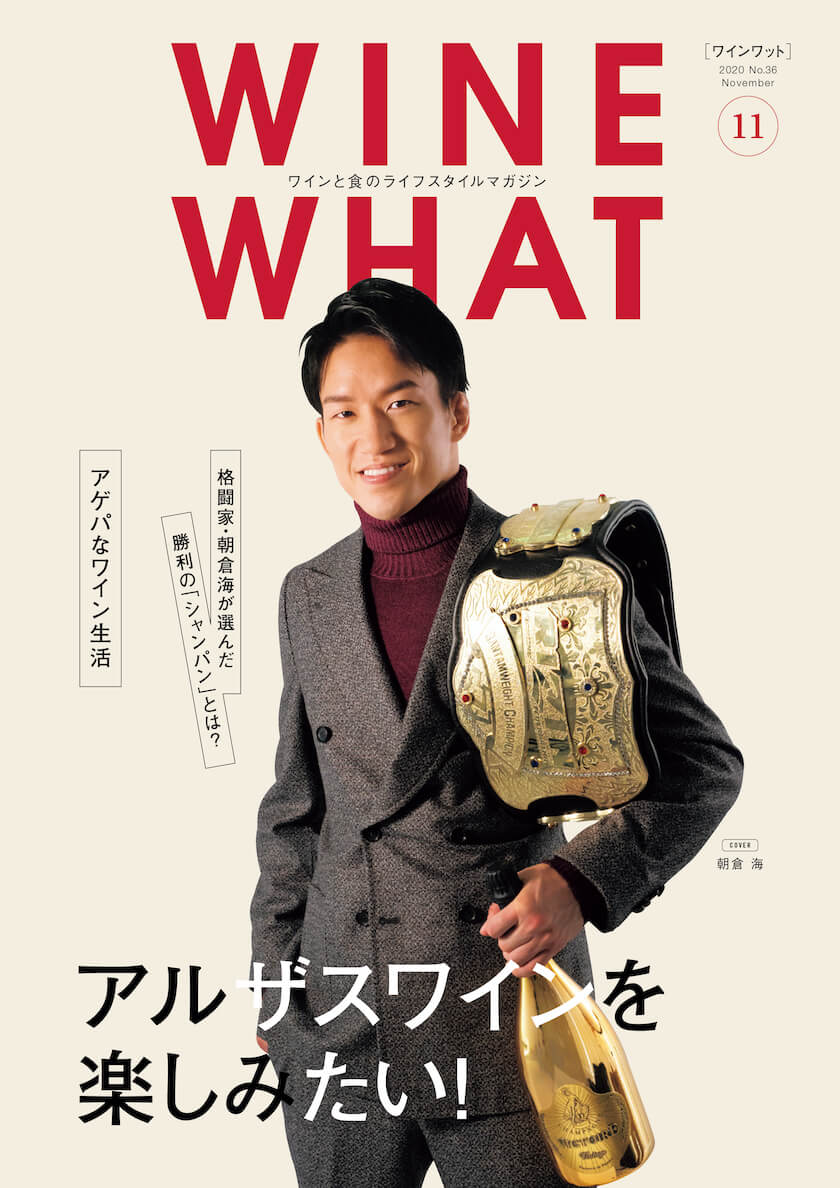

鈴木文彦(以下、鈴木):まず、僕が合流してからの約4年間で、雑誌もウェブサイトも読者の数は約10倍に増えました。メディアはただ雑誌を出しているだけはもちろん駄目で、いろいろなニーズに応えて、いろいろな表現ができなくてはいけない。ですから、時代に合わせて雑誌のスタイルをアップデートしていき、ウェブやSNSを充実させました。公式YouTubeチャンネルやEコマースも開設しました。YouTubeには僕も出演して、ワインについて話をしています。『WINE WHAT』にはワイン業界のプロフェッショナルたちに出ていただいていますが、格闘家の朝倉海選手や女優の早見あかりさん、アナウンサーの宇賀なつみさんといった著名人にもご出演いただき、読者の裾野を広げていきましたね。

それから、新型コロナウイルスの影響で今は難しいのですが、読者との接点を増やすためにイベントを毎月開催してきましたね。誌面では、読者が自らワインをテイスティングして評価する連載があるのですが、かなりの人気企画になりました。100本ほどのワインを週末にひたすら朝から晩までテイスティングし続けてコメントしていく企画ですが、途中で倒れてしまう人が出るくらい過酷ではありますが、参加を希望する読者がどんどん増えています。

これからの雑誌は、1、2万人の読者に支えられているというだけですごく価値がある。特にワイン業界はそうで、学問にも近いものだと思います。例えば、僕の研究領域であるフランス文学や哲学の場合、マスを狙うことはありません。その文化を維持していくだけの最低限の数みたいなものが常にあるからです。メディアもそのような在り方になるだろうなと。興味を持ってくれた人たちが楽しく接し続けられるというのが、実はアフォーダブルでサステイナブルなのだと思います。高いワインじゃなくて構いません、好きなワインを毎月飲んでいれば、経験もどんどん蓄積されて面白くなりますしね。そういう時に『WINE WHAT』も一緒に見てもらえれば、もっと楽しく時間を過ごせる、そういったメディアでありたいです。

ST:『WINE WHAT』に関わるまでは、青果物のマーケティングの仕事をされていましたね。

鈴木:青果物のマーケティングの仕事を通じて、農業や畑仕事に関わったのですが、食は人間の根幹に関わる素晴らしいものだと感じました。ワイン業界が持っているエネルギーみたいなものも、すごくポジティブに感じましたしね。フランス語では農民のことを「paysan」と言うのですが、異教徒を意味する「païen」や「pagan」という言葉と同じ語源を持っています。つまり、農民はキリスト教文化ではない人たちのことを指していました。ですから、特にワインを作っている農民は、キリスト教的なロジックとはちょっと違った伝統を持っています。いつからそこでブドウを栽培しているか分からないという人たちもいっぱいいる世界なので、ワイン文化の奥深さには関心がありました。

青果物関係の仕事をする前は、メディア業界にも関わっていたのですが、これからは大きなメディアの時代ではないと感じていました。数で勝負するとなれば、どうしても上には上がいて、最終的にはGAFAの連中みたいなところにぶつかることになる。僕が在籍していた『OPENERS(オウプナーズ)』というウェブメディアは、飛ぶ鳥を落とす勢いで成長していましたが、何百万人とユーザーが増えると数字の統計で人間の先々の行動をある程度予測できるようになります。そうした世界で生き残っていくには、メディアというよりはAIのような計算上の話でしかないだろうなと。

農業はそういったものとは全く異なりましたから、僕にとってはものすごく衝撃的でした。どんなに会社側が生産や売上を拡大するぞと言っても、日照りが続き、あるいは台風が来ると全ての計画が狂います。例えば、バナナは1年の不作だけで数兆円の負債を返せたりする。店頭では気づかない程度に10円、20円とバナナの単価があがっていくと、それが数の暴力で何兆円という利益になって跳ね返ってきて、それまで積み重ねた負債を全部チャラにしてしまう。ところが、豊作になると価格が安くなるので逆にどんどん赤字がたまっていきます。人間の手に負えないものというのがすごく面白いと感じましたね。数学的なロジックとは離れたところにあって、おそらくメディアというものにとって今後一つの答えになるだろうなと思いました。

SV:『WINE WHAT』は、ワイン雑誌のジャンルのなかで第三勢力的な立ち位置です。『WINE WHAT』の特徴や役割についてどのようにお考えですか?

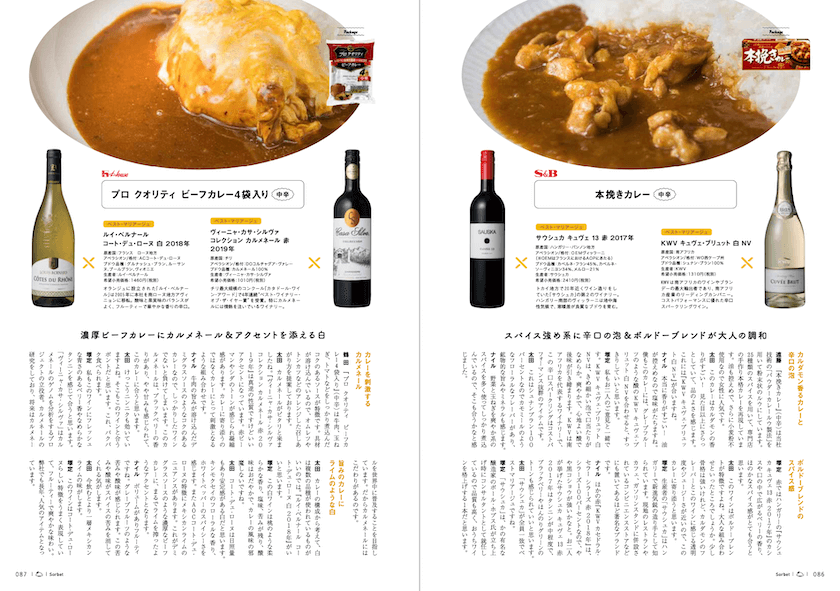

鈴木:ワインに対する興味の持ち方や入り方は、いろいろあっていいというのが僕の考えです。ですから、特集や企画のなかにいろいろな切り口でワインが落とし込まれていることが、『WINE WHAT』の最大の特徴です。最近の事例では、お好み焼とワインのマリアージュ企画が僕のなかでは印象深いですね。この企画の実現のために広島のオタフクソースの佐々木直義社長(現在は会長)のところまで伺いました。ちょうど彼らも、お好み焼き屋でグラスワインを飲むという選択肢があってもいいのではないかと考えていたところでしたので、「お好み焼に合うワイン選手権」企画が実現しました。

一方で、ワイン業界がこの企画に乗ってくれるかは全くわからなかったのですが、結局150種類ほどの本当にたくさんのワインが集まりました。日本ではワインに対する敷居が高いところがあって、このような企画を大掛かりに実施することはあまりありませんでしたが、実際はたくさんの方に歓迎されました。僕たちは、ワイン業界の作法はきちんと守りながら、少しずつ敷居を下げていくというか、そこを踏み越えていくのが役割だと思っています。

SV:著名人や生産地を取材したなかで、印象に残るエピソードはありますか。

鈴木:先日、歌手の河村隆一さんに取材をさせていただく機会がありました。ちょうど今、「ジョエル・ロブション(Joël Robuchon)」のシャンパンのアンバサダーをされていますね。彼ほどの成功者になれば、あらゆるワインを飲まれてきているわけですが、ワインに対してアーティストとして向き合っているような印象を受けました。人間が作っているものに対して敬意のようなものをお持ちなのではないでしょうか。ワインをたんなる商品ではなく、人間の文化的な活動からできた作品なのだと捉えていらっしゃる。

テロワールとは、一般的には土壌を意味しますが、実は明確な定義がありません。そこに吹く風や降る雨、そして人間や動物といった全てのものを含めて、そこに生きているものたちの文化や歴史を指しているのだと僕は思っています。土の状態をしっかり見る、水をちゃんとあげる、虫が付かないように注意する、そうやって人間がワインに対して費やしている時間の長さによって植物の健康状態はおそらく変化しますから、河村さんはこうしたことに憧れや畏敬の念を持たれているのだと思います。

それから、アコーディオニストのcobaさんのコンサートに行った時のことも記憶に残っています。僕の席の前に座っていたお客さまが、客席でシャンパンを飲みながら演奏を聴かれていました。最初は、えっ?と驚きましたが、同時にそれでいいのだよなとも思いました。cobaさんもワインがお好きですし、お客さまがこうやってワインとともに演奏を楽しまれている。音楽とワイン、それもマリアージュですし、とても素晴らしいことです。その時、ワインは人生の楽しみのなかにもっと入っていけると感じました。

僕の場合で言いますと、ブルゴーニュのいわゆるコートドールと言われる、最も中心的なエリアに行った時に、神的なものを強く感じた瞬間がありました。地質の状態もそうですが、温度、湿度がブドウのためにあるような場所で、神様みたいなものがいるとしたら、ここでブドウを作れと言っているのだろうなと思うくらい、その土地に神聖さを感じました。ブルゴーニュのワインの作り手たちも、そうした悠久の流れのなかに自分たちを位置付けています。彼らに温暖化の影響について聞いてみたことがあります。彼らは確かにここ数年で気候は暑くなり、シャルドネは昔のような味が出ないと。では将来はどうなるかと訊ねると、「200年前だって暑い年はあったんだ。将来のことはわからないけれど、たぶん僕たちは200年後もここでワインを作っていると思うよ」と。なにが起きてもここは変わらない、そう思わされましたね。

ST:新型コロナウイルスの感染拡大がまた深刻化してきました。こうした時代に食文化に対して私たちはどう向き合っていくべきでしょうか。

鈴木:実は、そのことをずっと考えていました。テイクアウトをすればいい、オンライン飲み会をすればいいという単純な考えでは問題の本質に迫ることは全くできません。料理をして、ものを食べるというのは、人間だけがする行為であって、食文化とは人間のひとつの尊い文化です。確かにブドウはそのまま置いておけば自然に酒になるかもしれませんが、人間が何かの表現として自然と共に作り上げた作品でなければワインではないわけです。それこそが文化です。誰かと飲むというのも、それもまたワインの文化のひとつですし、祝祭やパーティーというのもワインが作り上げてきた大切な文化です。これまでも戦争があり、あるいは害虫でブドウが全滅しかけたことも幾度となくありましたが、ワインや食文化は今日まで続いてきました。近視眼的には影響や混乱があっても、この文化はこれからも続いていくとは思います。ただ同時に、僕たちの意識も問われるだろうとは思います。1000円のワインでもいいのですが、そのワインを買う時にその1000円がこれからの社会やワイン文化を支えるために使われるのか、あるいは単なる一時的な利益にしかならずに終わってしまうのか、そこに対する意識は強く求められると思います。この消費が何かのためになるのかということに向き合い、付加価値のあるものに対してお金を遣おうという意識にいよいよならざるを得ないでしょう。『WINE WHAT』は、メディアとしてこうしたことを発信していきたいと思っています。

僕たちはワインの売り買いの現場にいる人のように、この状況で困っているわけではないので、であるならば考えるべきことは、その先にあることではないかと思っています。それは、サステイナビリティについてです。これまではワイン作りの環境に良いものというような捉え方でしたが、本来は従業員の健康であるとか、あるいは学校で学ぶ機会があるとか、そういったことも含めて社会的な責任を果たしていくということです。ワイン業界や農業全体もそちらを向き始めていましたが、今回のコロナによってその動きが加速していると感じます。例えば、シャンパンのボトルを包む箱は、シンプルになっていくのではないでしょうか? というのは「ルイナール(Ruinart)」が、ボトルを覆うパッケージを卵のパックのようなものに変更すると発表したのです。ビン詰めではなく、環境負荷が低く輸送も簡単な缶に詰められているワインもあります。つまり、ラグジュアリーなものの在り方まで変わってきているわけです。

サステイナビリティとは、これからの『WINE WHAT』にとってもメディアの背骨をなす重要なテーマです。これまでは文化の豊かさの上にあぐらをかいていたのかもしれませんが、疑問を持たなくてはいけなくなっているのかもしれません。自分たちがしていることの価値というものをもっと積極的に表現していかないとおそらくいけないと思います。

![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)