日本マクドナルドホールディングスが11月7日、2025年12月期の第3四半期決算を発表した。世界の「マクドナルド」が「値下げと競争」で苦戦する中、日本だけが笑っている。2025年12月期第3四半期決算では、営業利益率13.7%、純利益269億円と過去最高。

米国では「低単価商品」で客数維持に追われる一方、日本は「高くても行く外食」へ進化した。世界では「値下げで維持」、日本では「値上げで拡大」。構造が逆転している。いったい何が、そこまで違うのか?

◾️絶好調の日本の数字

売上は前年同期比+9.3%。客数は微増だが、客単価が5〜6%上がった。つまり、「少し高くても買う人」が増えている。株価も6,070円(11月7日時点)と高値圏を維持。日本は「値上げしても客が離れず」、世界は「値下げしても戻らない」んだ。

◾️日本だけが絶好調な理由

第一に、価格で勝負していない。「安い」ではなく「安心」を売っている。朝マックから放課後のマックカフェ、夜のドライブスルーまで、生活のあらゆる時間帯に溶け込む。日本人の生活は世界でもっとも「時間の管理」が厳しい。そんな社会で、モバイルオーダーやキャッシュレスを極限まで磨いた。

「並ばない」「遅れない」「子どもと行ける」。この三つを満たした外食は、もはやライバルがいないな。巳之助も昼に時間がない時は、マック率が高いよ。

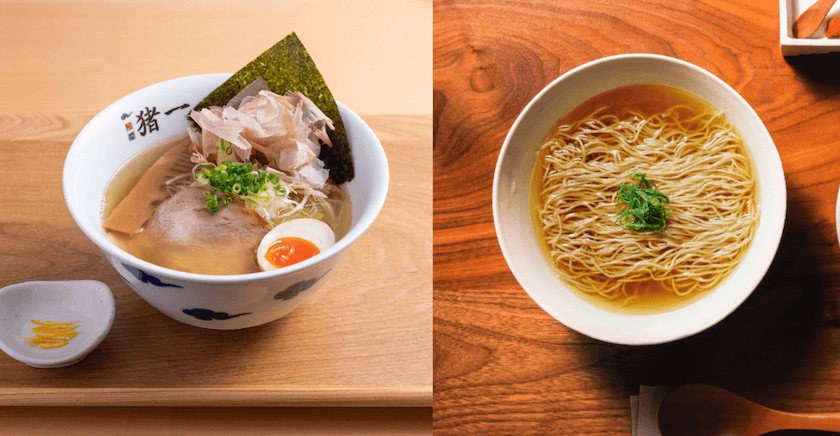

第二に、季節を商品化した。月見バーガー、グラコロ、さくらてりたま。いずれも日本特有の「行事メニュー」だ。限定商品の売上は、もはやイベントのようにSNSで拡散される。「食」ではなく「季節の思い出」を提供している。

第三に、ブランドの信頼。日本マクドナルドはコロナ禍でも全店黒字を維持した。徹底した衛生管理、安定した品質、スタッフ教育の継続が「家族で安心して行ける外食」を支えた。「マクドナルド」はハンバーガーを売っていない。「日常リズム」そのものを商品にしているのだ。

◾️競合との違い

「モスバーガー」は「手づくり感」で勝負するが、調理時間の長さがネック。すき家や吉野家は「早い・安い」で人気だが、くつろぎ要素が少ない。「マクドナルド」はその中間で、時間・快適さ・習慣性をすべて設計した。価格帯は単品200〜400円台、セットで700〜800円台と中間層を狙う。高くも安くもないが、「無意識に行く外食」を作り出した。

◾️投資判断は?

株価PERは約26倍とやや割高だが、営業利益率13%超は外食産業トップ級。インフレ局面でも客単価を上げられる稀有なブランド。短期よりも中期で「生活インフラ銘柄」として保有する価値がある。巳之助の購買レンジは5,500〜5,800円。5,500円台なら押し目買い。今後は店舗デジタル化とカフェ強化で、さらなる利益率改善が期待できる。

プロフィール:いづも巳之助

プライム上場企業元役員として、マーケ、デジタル事業、株式担当などを歴任。現在は、中小企業の営業部門取締役。15年前からムリをしない、のんびりとした分散投資を手がけ、保有株式30銘柄で、評価額約1億円。主に生活関連の流通株を得意とする。たまに神社仏閣への祈祷、占い、風水など神頼み!の方法で、保有株高騰を願うフツー感覚の個人投資家。

![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)