スペイン人デザイナーのパコ・ラバンヌ(1934年スペイン・バスク生まれ)が2月3日にフランス・ブルターニュ地方のポルサルで88年の生涯を閉じた。パコ自身は1999年にファッションの世界から引退していた。しかし「パコ ラバンヌ(Paco Rabanne)」ブランドはスペインのコングロマリット企業プーチが2011年にマニッシュ・アローラを起用して再始動した。2013年からは「バレンシアガ(BALENCIAGA)」でニコラ・ジェスキエールの右腕を務めたフランス人デザイナーのジュリアン・ドッセーナがクリエイティブ・ディレクターになって同ブランドを率いている。今回のパコの死去の発表も、プーチ社によってなされているが、プレタポルテはともかく、「カランドル(Calandre)」などの「パコ ラバンヌ」の香水ビジネスはかなりのファンを獲得しているのだ。

実は1985年ごろに、私は東京でパコをインタビューしたことがある。パコ・ラバンヌが映画「バーバレラ」(1968年公開/ロジェ・バディム監督)で主役を演じたジェーン・フォンダの衣装(写真下掲)を担当していたのを知っていたこともあって、まだ記者歴3年ほどの私がインタビューを任されたのだ。この荒唐無稽なハリウッドSFアドベンチャー映画「バーバレラ」の衣装を担当した1968年あたりがパコの全盛期だったのではないか。翌1969年には香水、アクセサリー、プレタポルテに進出しているが、パリのファッション界で独自の地位を確立していたのは1980年ぐらいまでだろう。

パコが「パコ ラバンヌ」ブランドを設立したのは1966年。金属やプラスチック、紙など素材を使って前衛的な服づくりを行って話題を呼んだ。メタルドレスとか鎧ドレスと呼ばれた総重量50キロの金属製ドレスをモデルに着させたが、モデルが歩けなくなったなどというエピソードがある。ペンチと接着剤によるパコの創作は、針と糸による従来の服作りを全否定する反骨精神から来るものだったかもしれない。パコの父親は、フランコ将軍の独裁政治に反逆するレジスタンスで、銃殺されている。パコの反骨精神のルーツもそのあたりにあるのか。

パコが5才の時に一家はフランスに亡命。パコは1952年にパリの美術学校に入学し、主に建築を学んでいたという。現代では洋服のデザインを学ばずに建築を学んだデザイナーが注目を集める傾向があるが、そのハシリと言えるかもしれない。パリでは、生活費を稼ぐためにアクセサリーのデザインをして、オートクチュールメゾンに売り歩いていたというが、この時の経験が非テキスタイル素材によるデザインに反映されたのかもしれない。

私が1985年に行ったインタビュー当時、パコはまだ50歳前半。まだ「レジェンド」としての威光はあった。しかし、ファッション界における「アヴァンギャルド」なら、ゴルチエやアントワープ6人衆、日本の「コム デ ギャルソン」や山本耀司が台頭していて、パコは「時代遅れの前衛」になりつつあったのかもしれない。

インタビューでは、パリのオートクチュール界、とくに当時全盛をきわめていたイヴ・サンローランとそのビジネスパートナーのピエール・ベルジェへの批判が延々と続いた。次第に興奮してきて「サンローランは、ウォーホルやモンドリアンをデザインに取り入れているけれども、それは表層的なテーマにすぎないのだよ」とか、その商業主義を冷笑していた。一方、同じスペイン人クチュリエのクリストバル・バレンシアガは格別に尊敬しているようだったが、「同じスペインの天才である私も忘れてもらっちゃ困るよ」と言いたげだった。まるで、闘牛士かドン・キホーテみたいにフランス人デザイナーたちをこき下ろすパコを見ていて、パリのファッション界ではスペイン人デザイナーはやはりエトランゼ(異邦人)なのだなとつくづく思ったものだ。

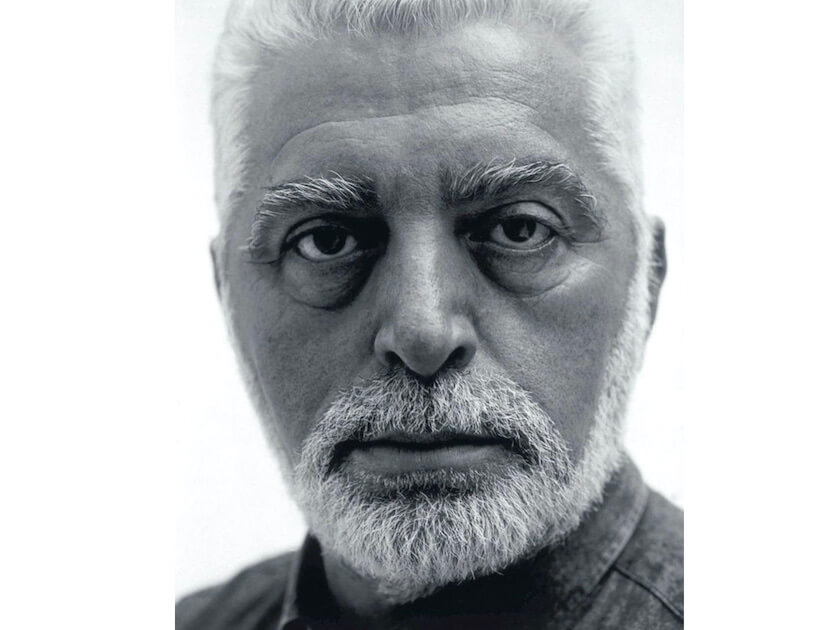

フランス人には絶対にない顔立ちだった。まさにスペイン人そのもののパコの面構えが思い出される。パブロ・ピカソや映画監督のルイス・ブニュエルと同じギョロっとした燃える目と不屈で不敵な面構えだ。

晩年のパコは、ブルゴーニュに住んでいたようだが、そこから現在のファッション界をどう眺めていたのだろうか。今となっては、せめてそのブランド「パコ ラバンヌ」が末長く生き続けてほしいと願うばかりである。合掌。

![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)