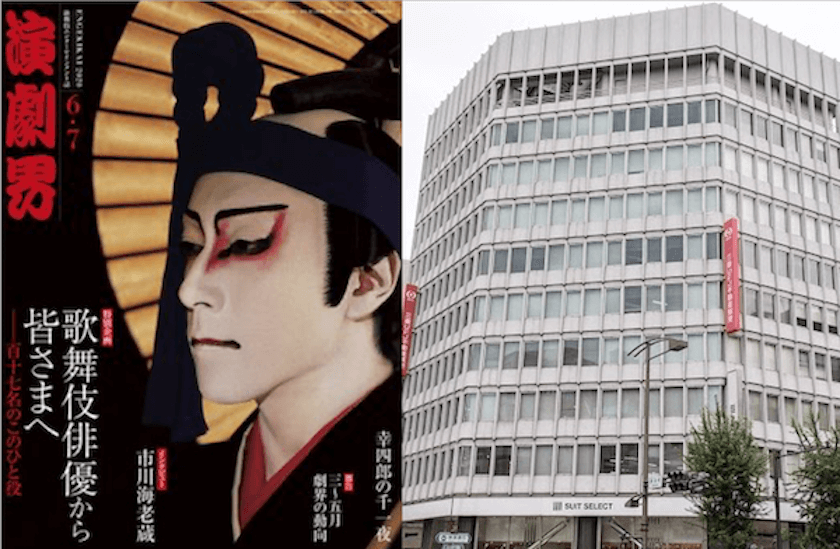

1月11日、歌舞伎専門誌の月刊「演劇界」が3月3日発売の2022年4月号をもって休刊するという発表が、演劇出版社とその親会社の小学館によってなされた。2015年ごろから、実売部数が数千部程度まで落ち込み、継続が困難になったという。「演劇界」は1943年創刊だから、79年の歴史だが、その前身の「演芸画報」(1907年創刊)の歴史も数えるとゆうに115年の齢を刻んできた老舗中の老舗雑誌である。

市川海老蔵、松本幸四郎など歌舞伎役者たちから続々とその休刊を惜しむ声がSNSに上がり、歌舞伎ファンからもSNSに「歌舞伎を見終わってから『演劇界』の劇評を読むのが楽しみだった。唯一無二の存在だった(涙)」的な熱い投稿が、私が見ただけでも200~300はあった。

違和感が拭えない。日本文化の粋とも言える歌舞伎を扱う100年以上の歴史を誇る専門誌がこうも簡単に休刊に追い込まれるものなのか。しかもこの出版元の演劇出版社の親会社は、雑誌不況もどこ吹く風の史上最高決算を続けている大手出版社の小学館なのだ。実売部数が数千部でも年間の赤字はせいぜい1億円程度だろう。さらに歌舞伎興業を一手に手掛ける松竹がどれだけのバックアップをこの「演劇界」にしているのかは知らないが、唯一といっていい歌舞伎専門誌を生かしておいて損があるとは思えない。小学館と松竹の狭量を見るのは私だけではないと思う。

寝耳に水という歌舞伎役者もいて、急な廃刊という印象だ。何かあったのだろうか。Wikipediaの「演劇界」の年表を見ていたら、1984年7月号で十七代中村勘三郎の「夏祭浪花鑑」の写真が裏焼きのまま掲載される不祥事があった。勘三郎が弁護士を通じて、当該号の回収の要求と以後自身の写真掲載禁止の旨を通達したとある。そんな何かがあったのだろうかと思わずにはいられない不可解な廃刊である。

一方、演劇出版社の本社のある神保町で同じ1月11日にもうひとつ突然の発表があった。日本のミニシアターの草分けである岩波ホールが7月29日に閉館するのだ、岩波ホールは1968年に多目的ホールとして開館したが、1974年からは故・川喜田かしこと故・高野悦子総支配人として知られざる名作映画を上映するミニシアター(席数約200席)として営業して来た。同ホールは岩波雄二郎が岩波書店の社長を務めていた際、岩波書店とは全く別に、岩波神保町ビルを建設したことがその始まりである。1970~80年代のミニシアターブームの先駆け的存在だった。知られざる名作とは、日本で上映されることの少ないアジア、アフリカ、中南米の映画、欧米映画でも大手映画配給会社が取り上げない名作、映画史上の名作でも何らかの事情で日本では上映されなかった映画のことだ。その他に日本映画の名作を世に出すことにも尽力していた。

「大樹のうた」「大いなる幻影」「惑星ソラリス」「家族象像」「旅芸人の記録「ルードヴィヒ」「ファニーとアレクサンドル」「宋家の三姉妹」「父と暮せば」「亀も空を飛ぶ」「カティンの森」「ハンナ・アーレント」などの名作を映画ファンに紹介し続けて来た。

個人的にも、この岩波ホールには世話になったなという思いしかない。神保町に交差点という好立地から、待ち合わせの場所にも使われていた。神保町で一番有名な場所かもしれない。

Wikipediaの同ホールの歴史を見ると昨2021年2月には耐震強化を行い、スクリーンを新しくするなどの改装工事を行なっており、「コロナ禍の打撃をうけて劇場の運営が困難と判断」という今回の閉館発表は唐突な印象を受ける。何があったのだろう。54年も続けて来た映画文化の牙城を破壊するような何があったのだろうか。

新年早々、出版文化の都ともいえる神保町から突然飛び込んできた休刊と閉館の悲報に唖然とするばかりだが、極論すれば、唯一の専門誌がなくなる歌舞伎には未来がないということかもしれないし、本当の映画ファンを相手にして来たミニシアターの牙城が閉館するということはこの国の映画文化には未来がないということだ。

この異常事態に大きな声が上がる気配もない。日本経済の沈没状態が今後も続くのはほとんど確実だが、「文化」でも同様なことが起ころうとしている。

![[[name]]](/assets/img/common/sp.png)